はじめに:思考の精度を劇的に変える「MECE」

MECE(ミーシー)という言葉をご存知でしょうか? ビジネスにおける問題解決や意思決定の精度を劇的に高める、論理的思考の強力な武器です。 本記事では、このMECEの核心に迫り、その意味、具体的な活用法、そして日々の業務にどう活かすかを徹底解説します。

今回はMECEの基本からビジネスシーンでの実践的な活用方法、そして実際に使えるフレームワークや手順までを詳しく解説します。初心者の方にもわかりやすくまとめているので、これを読めば今日からMECEを使いこなす第一歩を踏み出せるはずです!

この記事はこんな人におすすめ

- 話を整理するのが苦手な人

- 報告・資料作成が苦手な人

- 課題整理・アイデア出しで迷子になりやすい人

MECE(ミーシー)は、ビジネスにおいて非常に重要な論理的思考のツールです。ビジネス初心者の方にも分かりやすいように、MECEの基本的な概念から実践的な活用方法、そしてよくある注意点までを解説します。

MECEとは

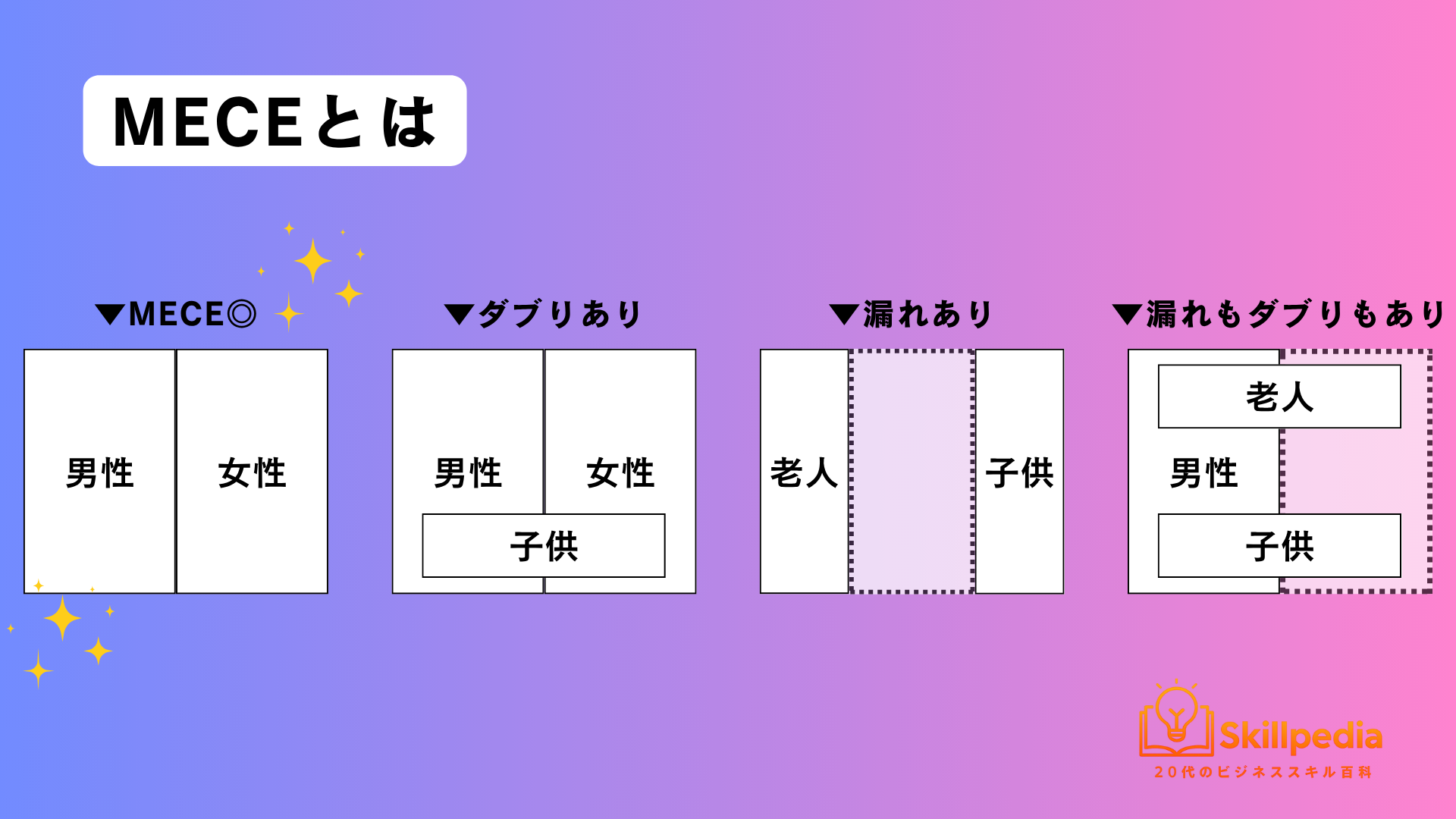

MECE(ミーシー)とは 「漏れも重複もなく」分析や思考を行う手法 です。これはロジカルシンキング**(論理的思考)の基本的な考え方の一つとしてビジネスにおいても頻繁に活用されます。

具体的には、ある事柄や情報を分類したり整理したりする際に、以下の2つの状態を目指します。

- Mutually Exclusive (相互に排他的): 分類されたそれぞれの項目や要素が、他の項目や要素と重ならない状態。つまり、「ダブりがない」ことを意味します。

- Collectively Exhaustive (集合的に網羅的): 分類された全ての項目や要素を合わせると、全体を完全にカバーしている状態。つまり、「漏れがない」ことを意味します。

この「漏れなく、ダブりなく」という状態は、図で表すと、ある全体を構成する複数の部分が、お互いに重なることなく、かつ全てを合わせると元の全体にピッタリと一致するようなイメージです。

なぜMECEが必要なのか?

MECEの考え方は、ビジネスパーソンにとって必須のスキルであるロジカルシンキングを支える基盤となります。MECEを意識することで、

- 分析力やコミュニケーション能力の向上に繋がり、論理的な思考を身につけることができる。

- 情報を整理する際に漏れや重複がなくなるため、問題の全体像を明確に把握し、複雑な課題に対しても体系的に情報整理が可能になる。

- チーム内での認識のズレを防ぎ、効率的な課題解決を可能にします。問題点や解決への道筋、具体的な解決策の策定がスムーズになる。

- 論理的で理路整然とした主張や考察ができるようになるため、企画が採用されたり、新しいアイデアが生まれたりするなど、ビジネスにおける説得力が高まる。

- 導き出された問題解決策が誰もが納得できるものとなり、公平性や信頼性が向上する。

など沢山のメリットがあります。ではここからは実際にMECEの活用事例をご紹介いたします。

仕事でのMECE活用例

MECEは、売上拡大や業務効率化といった幅広いビジネスシーンで活用できます。具体的な活用例は以下の通りです。

ケース1) 報告資料の構成で活用

例:「売上が落ちた原因の分析」

MECEを使って「要因をモレなく・重複なく分類」すると..

- 外部要因

- 景気

- 競合増加

- トレンド変化

- 内部要因

- 販促不足

- 商品力

- 営業力

⇒ 原因を網羅的に整理して、報告や改善提案が論理的になります!

ケース2) タスク整理・業務棚卸し

例:「自分の1日の業務を見直したい」

MECEを使って要因を **「業務を役割で分ける」**と..

- インプット業務

- 資料読み

- 会議参加

- アウトプット業務

- 提案書作成

- 報告

- 調整・管理業務

- スケジュール

- 連絡

⇒ これにより、ムダや重複を見つけて効率化しやすくなります!

このように職種問わず必要となる業務においても活用できる考え方ですので是非活用をしてみてください。

MECEの実践方法

ここからはMECEを実際に活用するための基本的なステップや、フレームワーク、日常の中での活用方法を紹介します!

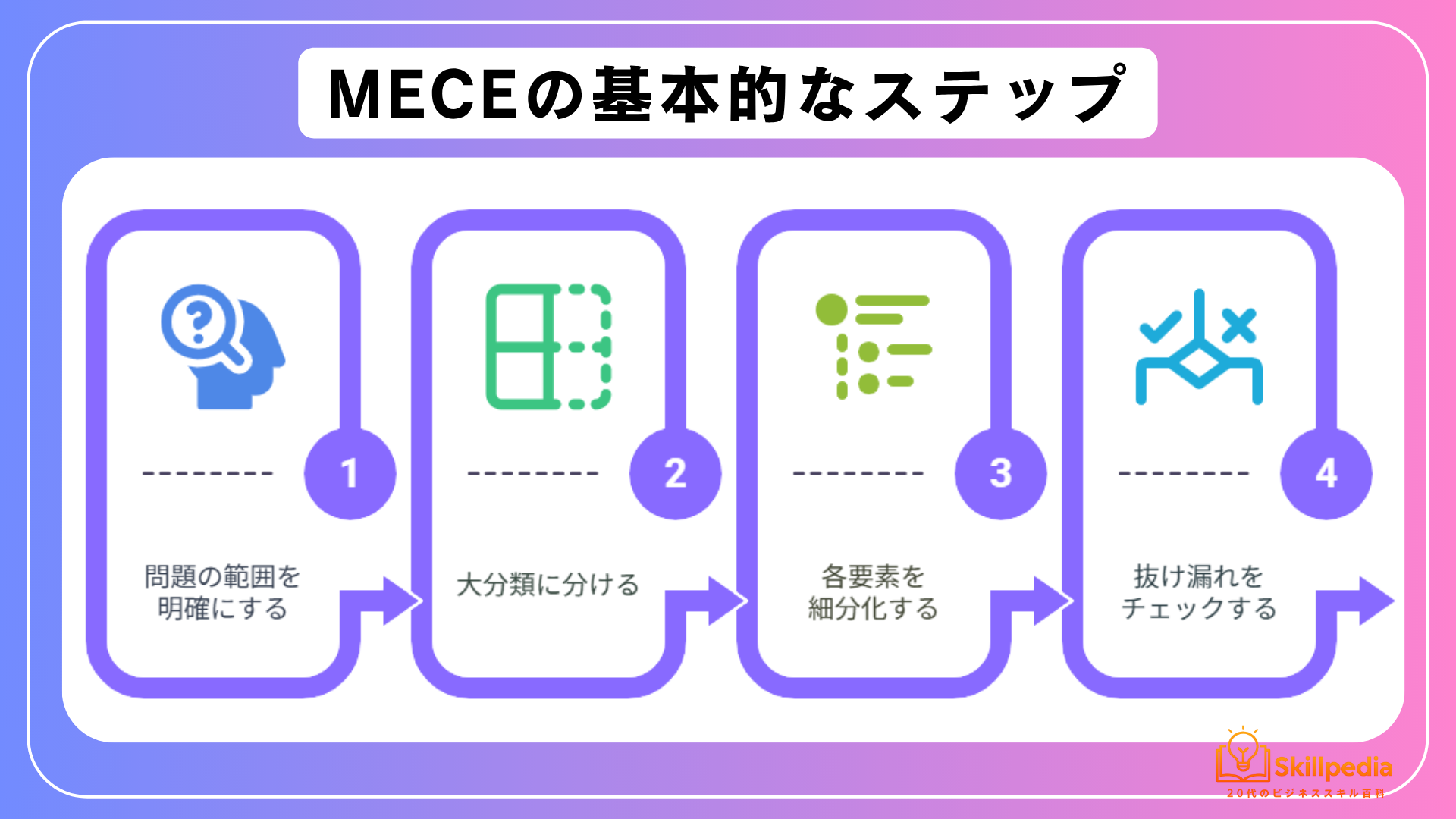

1. 基本的なステップ

- 問題の対象範囲を明確にする: まず、何を分析し、解決したいのか、その問題の範囲を具体的に設定しましょう。

- 大分類に分ける: 設定した問題の全体を、大きな要素に分割します。「漏れなく」「ダブりなく」を意識することが重要です。

- 各要素をさらに細分化する: 大分類したそれぞれの要素を、さらに具体的な要素に分解していきます。これにより、より詳細な課題や解決策が見えてきます。

- 抜け漏れをチェックする: 最後に、分解した要素全体を見渡し、「どこかに重複はないか?」「何か抜けている項目はないか?」を徹底的に確認し、MECEの状態になっているかを見直しましょう。

5.

2. 考え方のアプローチ

MECEには主に2つのアプローチがあり、状況に応じて使い分けることが効果的です。

- トップダウンアプローチ: 全体像がすでに明確な場合や、分類の仕方が事前に想定しやすい場合に用いられます。大きな概念から詳細な要素へと分解していく手法です。

- ボトムアップアプローチ: 全体像がまだ不明瞭な場合や、どのような分類をすればよいか見当がつかない場合に有効です。ブレインストーミングのように要素をたくさん洗い出し、それらをグループ化することで全体像を明らかにしていきます。

両方のアプローチを組み合わせることで、より網羅的で精度の高い分析が可能になります。

3. MECEに分解する際の切り口(考え方の視点)

MECEに要素を分解する際には、以下の4つの切り口がポイントになります。

- 要素分解: ある全体を構成している要素をリストアップしていく方法です(例:企業の売上を構成する要素を細分化する)。

- 時系列・ステップ分け: 対象を時間の流れや段階で分類する方法です(例:顧客の購買行動の段階、製造工程のステップ)。

- 対照概念: 主観と客観、メリットとデメリット、固定費と変動費など、対照的な概念を挙げていく方法です。

- 因数分解: 分析したい対象を計算式で表現し、その構成要素に分解していく方法です(例:売上 = 顧客単価 × 顧客数 × 来店頻度)。

4. MECEを活用する主要なフレームワーク

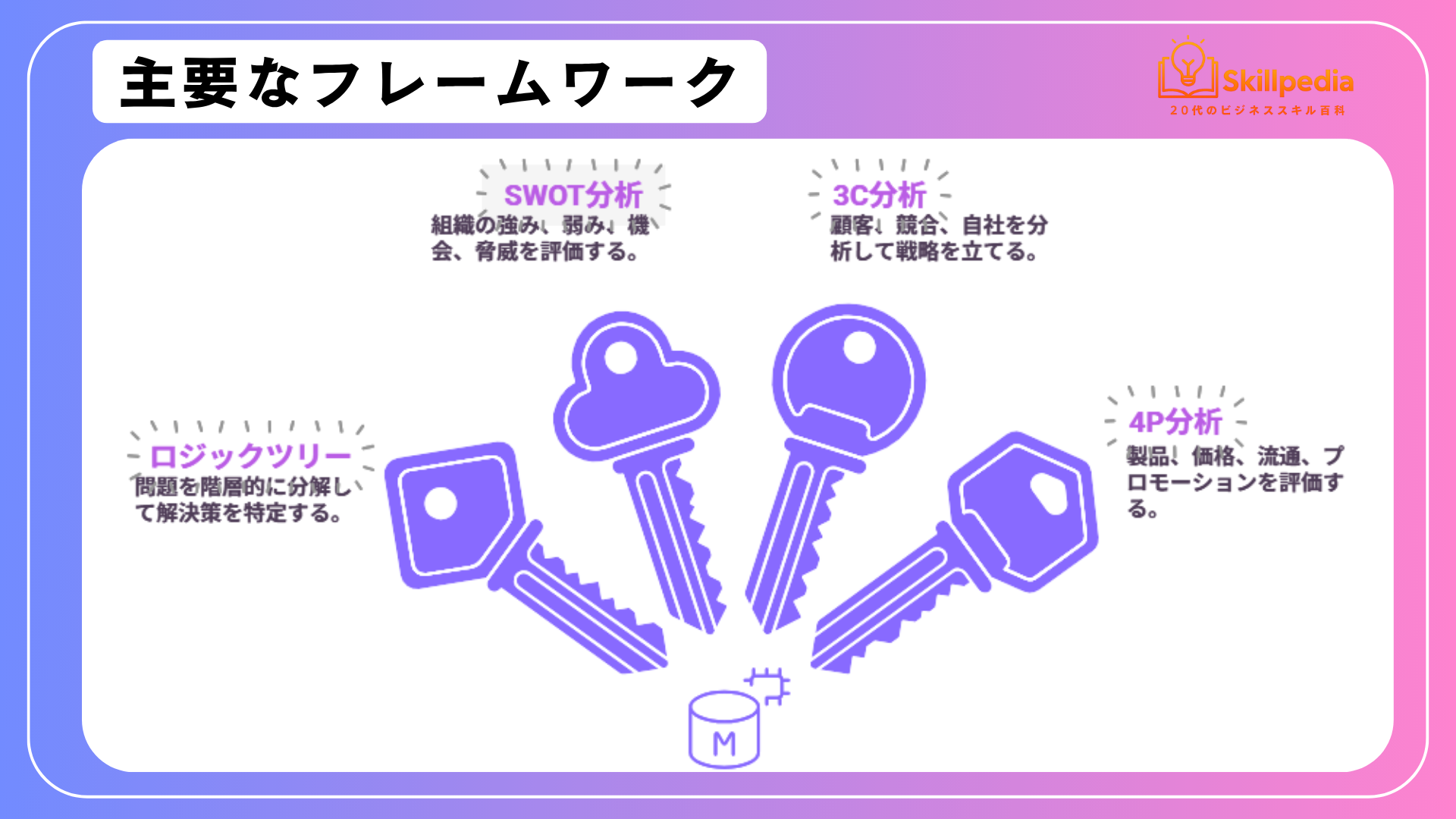

MECEの原則を具体的に適用するために、多くのフレームワークが開発されています。

- ロジックツリー: 問題や課題の原因を深く掘り下げたり、解決策を具体化したりするために、要素を階層的に「漏れなく、重複なく」分解していくツリー状の図です。

- SWOT分析: 自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4つの視点から、自社の現状や外部環境を分析するフレームワークです。

- 3C分析: 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から、事業環境を分析し、自社の成功要因を探るフレームワークです。

- 4P分析: マーケティング戦略を立案する際に、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素を分析するフレームワークです。

5. MECEの訓練方法

MECEを習得するためには、日々の意識的な練習が重要です。

- 日常生活で遭遇する様々な事象(例:冷蔵庫の中身、今日のやることリスト)を「漏れなく、ダブりなく」整理する練習をしてみましょう。

- ニュース記事や社内レポートなどをMECEの観点から読み直し、情報の整理や分析が適切に行われているかを確認する。

- ロジックツリーのテンプレートなどを活用して、自分で課題を分解する練習を繰り返す。

- 作成したMECEなアウトプット(資料、説明など)を上司や同僚に見てもらい、客観的なフィードバックを参考に改善を繰り返す。

このように日常の中からもれなくダブりなく考える事を癖付けていきましょう!

よくあるNG例

MECEは強力なツールですが、誤った使い方をすると逆効果になることがあります。

落とし穴1) 完璧を求めすぎること

MECEは100%の完璧さを目指すのではなく、相手が納得できるレベルを目指すことが重要です。完璧を追求しすぎると、無駄な労力がかかり、かえって複雑で分かりにくい分類になってしまうことがあります。

落とし穴2) 目的を見失うこと

MECEに分類すること自体が目的になってしまうのは本末転倒です。「何のためにMECEで考えるのか」「この分類の目的は何か」を常に意識し、明確な目的を持って取り組むことが重要です。

落とし穴3) 不適切な分類基準や対象設定

- 分類の基準が曖昧であったり、対象が広すぎたり狭すぎたりすると、効果的なMECEはできません。

- 全てをきれいにMECEに分類できるわけではありません(例:漫画とビジネス書の両方に分類される書籍)。無理に分類しようとせず、その事象にMECEが適しているかを見極めることも大切です。

- 要素の重要性にムラがある場合もあるため、重要視すべき要素を明確にし、分類の切り口は一つに絞ることで、情報の整理がしやすくなります。

落とし穴4) 「当たり前MECE」

「明日の天気は晴れか、雨か、曇りか」のように、確かに論理的にはMECEで正しいが、当たり前すぎて何の新しい示唆や行動にも繋がらない分類は、時間や労力の無駄になります。

落とし穴5) 「エセMECE」

世の中にはMECEとされているが、実際には考慮すべき要素が漏れているフレームワークも存在します(例:3C分析が政府やプラットフォーマーといった要素を必ずしも含まない場合がある)。盲目的に従うのではなく、常に批判的な視点(クリティカルシンキング) を持って、本当にMECEになっているか自分で考えることが重要です。

落とし穴6) 「視野の狭いMECE」

MECEにこだわるあまり、別の重要な観点や本質的な問題を見落としてしまうことがあります。 例えば、離職率の分析で年代別のMECE分析に終始し、実は部署ごとのパワハラが主な原因であることを見逃す、といったケースです。

MECEを正しく使いこなす心構え: 「MECEは二度使う」

MECEは、思考の段階(思考フェーズ)と伝える段階(アウトプットフェーズ)で、それぞれ意識する点が異なります。

- 思考フェーズ(考える段階): この段階では、「漏れ」がないことを徹底的に意識します。

- どんなに小さなことや些細なことでも、考えられる全ての要素を洗い出します。多少の「ダブり」があっても、この段階では許容します。

- 情報を縦横に整理したり、フレームワークや生成AIなどを活用したりして、自分の思考の盲点(気づいていないこと)がないかを確認することが重要です。

- アウトプットフェーズ(伝える段階): この段階では、「ダブり」をなくし、「MECE感」を出すことを重視します。

- 相手に分かりやすく、説得力を持って伝えることが目的です。

- 実際に100%完璧なMECEであることよりも、相手が「漏れがなく、ダブりもなさそうだ」と感じる「MECE感」が重要になることがあります。

- 情報が多すぎると分かりにくくなるため、重要度の低い情報は意図的に含めないという選択も有効です。

これらのポイントを理解し、意識的にMECEを実践することで、ビジネス初心者の方も論理的な思考力を効率的に高め、様々な業務で成果を出していく事が出来ます。 是非MECEを活用して、「考える」事の質を効率良く高めていきましょう!