はじめに:因果関係を見抜き、真の原因を突き止める

新社会人の皆様、日々の業務の中で直面する様々な問題に対し、「なぜうまくいかないのだろう?」と感じることはないでしょうか。その多くは、問題の「真の原因」を特定できていないことに起因するかもしれません。この 「因果関係を見抜く力」 は、皆様のビジネスにおける問題解決能力を飛躍的に向上させる、非常に重要な思考スキルです。

本記事では、因果関係を見抜くための基本的な考え方から実践的なツール、そしてよくある落とし穴とその回避策について解説します。

この記事はこんな人におすすめ

- 目の前の問題解決に行き詰まりを感じている方

- 「なぜ?」を深掘りすることの重要性を理解したい方

- より効率的かつ的確な業務遂行を目指したい方

なぜ「真の原因」を見抜けないと失敗するのか

私たちは業務において多種多様な問題に直面します。例えば、「新商品の売上不振」「Web広告の効果低下」「従業員の離職率増加」といった課題です。これらの問題を解決するということは、突き詰めると問題を引き起こしている「根本的な原因」を取り除くことに他なりません。

しかし、表面的な「現象」を「原因」と誤認し、その現象に対する対策を講じてしまうケースが散見されます。このような場合、以下のような非効率やリスクが生じる可能性があります。

- 議論が噛み合わず、建設的な結論に至らない。

- 多大な時間やリソース(ヒト・モノ・カネ・時間)を投じても、期待した効果が得られない。

- 最悪の場合、問題がさらに悪化し、手遅れとなるリスクも考えられます。

問題解決能力が低いと評価される人は、重要でない事柄に時間を費やしたり、本質的な課題を見過ごしたり、あるいは同様の過ちを繰り返す傾向にあります。したがって、課題解決の精度を高め、より的確な意思決定を行うためには、「因果関係」、すなわち原因と結果のつながりを正確に見極める力が不可欠となります。これは、ビジネスパーソンとして成長する上で、基盤となる重要なスキルです。

問題解決の基本:「現象」と「原因」を明確に区別する

問題解決の第一歩は、「現象」と「原因」を明確に区別して考えることです。

- 現象とは?: あくまで結果として現れる、表層的な事柄を指します。例えば、「売上が減少した」「顧客からクレームがあった」「製品の不良が発生した」「納期に間に合わなかった」といった事象は、全て結果としての「現象」に該当します。これらは比較的認識しやすい特徴があります。

- 原因とは?: その「現象」を引き起こした根本的な部分を指します。こちらは目に見えにくく、特定に時間を要する傾向がありますが、この「原因」を取り除かない限り、結果である「現象」は根本的に改善されません。

真の原因にたどり着くためには、発生した現象に対して 「なぜ(So Why?)」という問いを繰り返し、深く掘り下げていく ことが必要です。

例えば、「売上が減少した」という現象に対し、安易に「顧客数を増やす」「広告を増やす」といった対策を検討してしまうのは、「現象」を「原因」と誤認している典型的な事例です。真の原因に到達すると、それを解消するための打ち手の選択肢は限定され、より明確になる傾向があります。

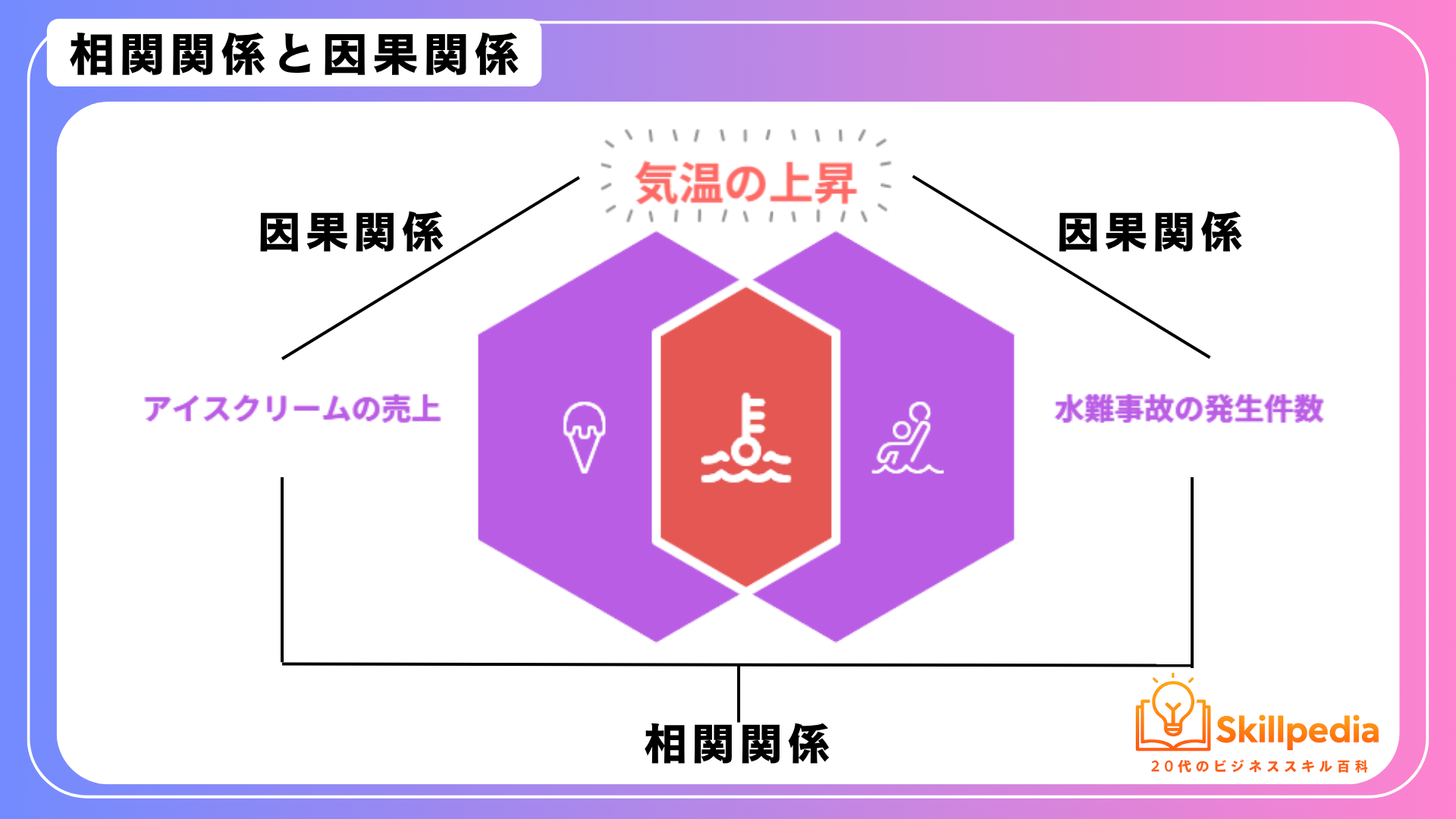

注意点:「相関関係」と「因果関係」を混同しない

多くのビジネスシーンにおいて、「Aが増加するとBも増加する」といった 「相関関係」 だけで物事を判断しがちです。しかし、相関関係があるからといって、そこに必ずしも 因果関係 があるとは限りません。

例えば、「アイスクリームの売上」と「水難事故の発生件数」は、共に夏場に増加するという強い相関が見られます。しかし、これはアイスクリームが売れたことが水難事故を増加させたわけではありません。「気温の上昇」という第三の要因が、両方に影響を与えているためです。

この違いを理解せずに意思決定を行うと、効果のない施策に貴重なリソースを投じたり、的外れな対策を繰り返したりする危険性があります。相関関係はあくまで因果関係を探る上での 「ヒント」や「仮説の出発点」 に過ぎません。表面的な相関に惑わされず、 「本当にそれが原因なのか?」と深く考察し、因果関係を見極めること が、的確な意思決定には不可欠です。

因果関係を見抜くツール

ツール①:ロジックツリー

ロジックツリーは、論理的思考(ロジカルシンキング)を視覚的に表現するための有効な手法です。情報を大項目から中項目、小項目へと階層的に分解し、樹形図のような構造で整理します。これは、問題の根本原因を深く探求したり、具体的な解決策を体系的に導き出したりする際に特に有効です。

ロジックツリーを作成する上で重要なのは、「漏れなく」「重複なく」要素を展開すること(MECE) です。これにより、単なる思いつきや感覚に基づいた発想ではなく、網羅性の高い原因特定や解決策の発見が可能になります。 💡MECEについてはこちら

ロジックツリーには主に3つの種類があります。

- WHATツリー(要素分解ツリー): 「中身は何で構成されているか?(So What?)」を繰り返して、対象を構成する要素を細分化し、可視化する際に用います。

- WHYツリー(原因追求ツリー): 「なぜ問題が発生したのか?(So Why?)」を繰り返して問題を分解し、原因の仮説を深く掘り下げる際に用います。

- HOWツリー(問題解決ツリー): 「どのように解決するか?(So How?)」を繰り返して課題を分解し、具体的な解決策を洗い出す際に用います。

具体的な活用例

例えば、「会社全体の売上減少」 という問題を解決したい場合を考えます。

- まず、「解決したい問題:会社全体の売上減少」をロジックツリーの最上位に設定します。

- 次に、売上減少に影響を与えるであろう大まかな要因として、「事業所別」や「商品別」といった切り口で第二階層に展開します。

- さらに、「事業所別」を「東京事業所」「大阪事業所」「福岡事業所」のように具体的に細分化したり、「商品別」を「商品A」「商品B」のように分解したりします。

- 例えば「商品B」の売上減少の原因を深掘りする際、「顧客数 × 客単価」のように要素分解や因数分解の手法を用いることで、さらに詳細な分析を進めることができます。そして「顧客数」を「新規顧客数 × 受注率」と分解することで、「福岡事業所の『商品B』における受注率の低下」が、会社全体の売上減少の真の原因である、といった具体的な特定が可能になります。

この真の原因が特定できたら、今度はHOWツリーを用いて「営業担当者のスキル向上」「商品プロモーションの見直し」「競合優位性のある価格設定」といった具体的な解決策を洗い出すことが可能になります。

ロジックツリーは、思考を体系的に整理し、曖昧な「暗黙知」を明確な「形式知」へと転換する効果があります。また、共通の認識基盤を提供することで、異なる部署や関係者間でのコミュニケーションを円滑にする効果も期待できます。最終的には、思考がまとまることで、具体的な行動を起こす「起爆剤」ともなり得るでしょう。

ツール②:なぜなぜ分析で深掘りする

なぜなぜ分析は、問題の真の原因を導き出すための強力な手法です。単に「なぜ」を繰り返すだけでなく、系統立てて原因を掘り下げ、事実で裏付けることで、根本的な原因にたどり着くことを目指します。

なぜなぜ分析がうまくいかない主な理由として、表面的な問題認識に留まり、対症療法的な対策案が見えてしまうことが挙げられます。これにより、問題が一時的に解決したように見えても、結局は再発してしまうという事態が起こります。本質的かつ抜本的な対策を講じるためには、「なぜ」を深掘りし、真因に迫る取り組みが不可欠です。

真因にたどり着くためのなぜなぜ分析は、「垂直の深掘り」と「水平の深掘り」を組み合わせ、事実に基づいた検証を行うことが重要です。

-

垂直のなぜなぜ分析:

- 問題がなぜ発生したのか、その直接的な原因を階層的に順に掘り下げていきます。

- 一次原因から、それを引き起こした二次原因、三次原因へと、「なぜなぜ」を繰り返しながら直接の因果関係に注目し、原因を洗い出し整理します。

- 深掘りは、体制、仕組み、構造といった原因レベルに留め、最終的に「個人の責任」としてしまうような、本質的でない結論に陥らないよう注意が必要です。

-

水平のなぜなぜ分析:

- 垂直に掘り下げて洗い出した原因だけでなく、**異なる系統の原因に与える「副次的な影響関係」**も合わせて掘り下げていきます。

- 例えば、「計画不足」が直接の原因でなくても、それが「定期メンテナンスの不備」といった他の問題にも間接的に影響を及ぼすことがあります。

- このような副次的な影響関係にある原因は、業務の進め方や管理体制に強く影響し、**「影の真因」**となり得ることがあります。

- 図を活用し、原因同士の因果関係を矢印で結び、影響を与える側から受ける側へと向きを設定することで、複雑な因果関係を視覚的に把握しやすくなります。

すべての原因の因果関係が整理できたら、真因となる**「重要要因」**を選定します。重要要因とは、自身から多くの矢印が出ており、他の多数の原因を引き起こしている根本的な原因です。これが特定できたら、その重要要因がどのように問題を引き起こしているかを、簡潔に説明できるようにまとめましょう。

最後に、選定された重要要因が本当に真因であるかを**「事実」に基づいて検証します**。この検証では、その原因の有無や発現の程度と、問題発生の程度の相関性(影響の強さ)を確認します。再現実験、既存データの分析、シミュレーションといった方法が用いられます。例えば、生産システムの課題において、生産計画の柔軟性が納期遅延と実際に相関があるかをデータで検証するといった具体的な分析です。

なぜなぜ分析は、表面的な対策ではなく、真因を洗い出して根本的な改善を行うことで、問題の再発を効果的に防ぐことを可能にします。

ツール③:「そもそも何が課題?」と問い直す視点

問題解決において、「そもそも解決すべきは本当にこの問題なのか?」 という問いを立て直す視点は非常に重要です。これを 「リフレーミング」 と呼びます。問題の定義の仕方を変えることで、全く異なる、より効果的で、かつ低コスト・短期間で対応可能な解決策が見つかることがあります。

典型的な例として、オフィスビルのテナントからの「エレベーターがなかなか来ない、古くて遅い」という苦情が挙げられます。

もし、この問題定義を「エレベーターがなかなか来ない」とすると、解決策は「エレベーターの速度を上げる」となり、新しいエレベーターの設置や高性能モーターへの交換といった大規模な投資が必要になるでしょう。

しかし、問題定義を 「待つことによるイライラを解消する」 という視点にずらして再定義すると、解決策は「待ち時間を短く感じさせる」という方向に変わります。これには、エレベーターホールに鏡を設置する(鏡に映る自分を見ることで待ち時間の意識をそらす)、心地よい音楽を流す、ハンドサニタイザーを設置するといった、より効果的で、コストが低く、短時間で実行できる解決策が見出される可能性が高まります。このように、問題定義の視点・領域・確度を変えることが、創造的な解決策を生み出す出発点となるのです。

トーマス・ウェデルは、このリフレーミングを実践するための7つのヒントを提示しています。

- 正統性を示す: チーム全体でリフレーミングの重要性を共有し、共通認識を醸成します。

- 第三者を話し合いに同席させる: 既存の視点に囚われない客観的な意見を取り入れるため、直接の利害関係者ではない第三者(例:秘書や事務スタッフ)を議論に参加させ、現状の問題について率直な意見を求めます。

- 問題の定義を書き出す: 事前に自身の考えをメモにまとめ、匿名でサマリーを作成し、それに対して意見を追加していくことで、網羅性を確保し、視点の抜け漏れを防ぎます。

- 何が抜け落ちているかを尋ねる: 記述された問題だけでなく、気づきながらもあえて書かれなかったことにも注目し、新たな切り口を探します。

- 複数のカテゴリーを検討する: エレベーターの例のように、物事の構造や社会の仕組みを客観的に理解し、複数のフレームワークで問題を定義することで、多角的な視点から解決策を検討します。

- よい意味で例外を分析する: 問題が起こらなかったケースに着目し、その状況が何が違っていたのかを分析することで、新たな視点や解決策のヒントを得られます。

- 目的を問い直す: 関係者それぞれの真の目的を深く理解することが重要です。例えば、窓を開けるか閉めるかで対立している二人の目的が「換気したい」と「冷気が嫌」であれば、隣の部屋の窓を開けるという新たな解決策が見つかるように、対立構造の外部に本質的な解決策が存在することが少なくありません。

この「そもそも何が課題?」と問い直す視点は、表面的な問題に囚われず、問題の本質を捉えるために不可欠な能力です。

まとめ:因果関係が見抜けると「動き方」が変わる

因果関係を正確に見抜き、問題の本質を捉えることは、単に個別の問題を解決するだけでなく、個人や組織全体の「動き方」そのものを大きく変革する力となります。

まず、因果関係を理解することで、無駄な労力や資源の投入を避け、効果的な対策に集中できるようになります。表面的な現象に対する対症療法的な対策は、一時的な改善しかもたらさず、問題の再発を招く可能性が高いですが、真の原因を取り除くことで、問題の根治と再発防止が期待できます。

この能力を身につけることで得られる具体的なメリットは多岐にわたります。

- 思考力の向上: 論理的思考力、仮説思考力、批判的思考力など、問題解決に密接に関わる思考法が鍛えられます。

- 予期せぬ出来事への対応力: VUCA時代と呼ばれる予測不可能な現代において、予期せぬ問題が発生しても冷静に原因を分析し、解決していく能力は、ビジネスにおける皆様の価値を高めます。

- 仕事の成果の向上: ビジネスは問題解決の連続であり、課題を的確に捉え、短期間で解決する能力は、個人、チーム、そして組織全体の成果を飛躍的に向上させます。

- 効率的なコミュニケーション: ロジックツリーのような思考ツールを活用することで、曖昧な思考が整理され、「暗黙知」が「形式知」となり、共通言語を持つことで円滑な意思疎通が可能になります。

- 行動への転換: 考えがまとまらないと行動に踏み出せない方でも、フレームワークを用いて思考を整理することで、これまでよりも短い時間で考えをまとめ、具体的な行動へと繋げる「起爆剤」とすることができます。

因果関係を見抜くことは、「自分が伝えたいこと」を一方的に提示するのではなく、「相手にどう動いてほしいのか」を明確にすることから始まる戦略的なコミュニケーションです。プレゼンテーションにおいても、単なる情報の発表ではなく、聴き手に理解、納得、そして行動を促すための「技術」であるとされています。資料作成も、メッセージを際立たせるための「設計図づくり」であり、話し方や立ち居振る舞いといった非言語の要素も大きな影響を与えます。

因果関係の見抜き方は、「才能」ではなく、誰もが習得可能な 「技術」 です。日々の業務の中で 「これは本当に原因なのだろうか?」と一度立ち止まって考えてみること 、データと論理に基づいて事象の背後にある「なぜ?」を突き詰める姿勢、そして繰り返し実践することで、皆様も「人を動かす」問題解決者へと近づいていけるはずです。